Quando i fumetti parlano di fede e religione

Secondo lo studioso Jürgen Mohn i fumetti sono uno specchio della società

Secondo lo studioso Jürgen Mohn i fumetti sono uno specchio della società

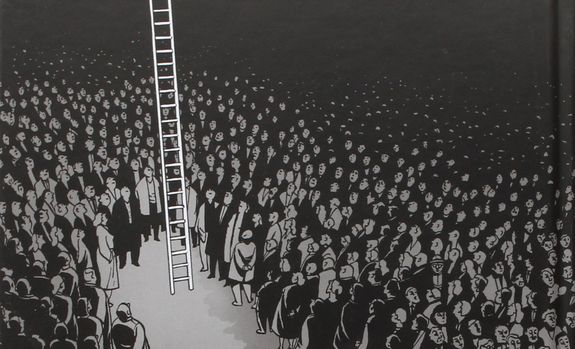

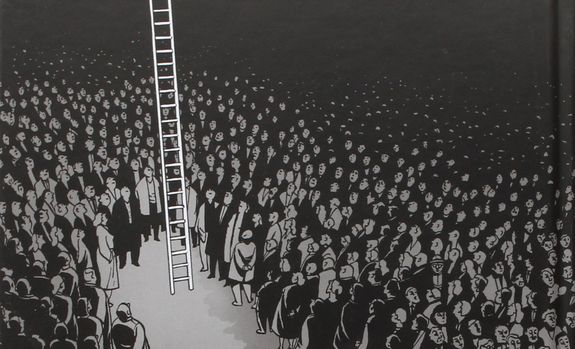

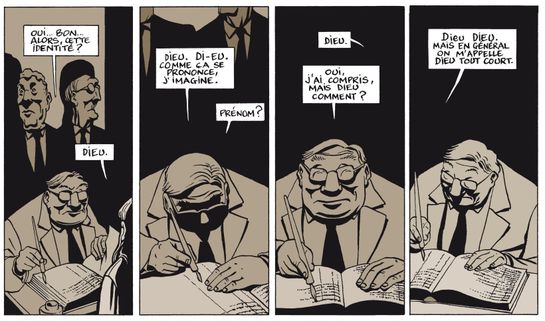

Il fumetto preferito di Jürgen Mohn, il quale afferma di essere cresciuto leggendo Asterix e Tin Tin, è “Dieu en personne”, del cartoonist francese Marc-Antoine Mathieu. Nella storia, l’autore si chiede che cosa accadrebbe se Dio apparisse nel nostro mondo mediatizzato. Due redattrici di reformiert. hanno intervistato l'esperto di religioni e studioso dei fumetti Jürgen Mohn.

Sono cresciuto con Asterix e Tintin. Più tardi, grazie a mio cognato, ho conosciuto il mondo dei fumetti francesi per lettori maturi, le cosiddette bande dessinée, e le graphic novel. Dei fumetti mi affascina l’uso diverso che si può fare di immagini e testo. O il fatto che io, come lettore, passando da una singola immagine a un’altra, le cosiddette vignette, debba compiere un lavoro intellettuale. Ma non soltanto le singole vignette, bensì la tavola nel suo insieme ha un effetto estetico. Inoltre, se consideriamo il modo in cui parlano di religione, i fumetti possono insegnarci molto sulla nostra società.

Lo status della religione è oggi più diversificato, individuale, giocoso e fondamentale allo stesso tempo. Ogni individuo compone la sua propria spiritualità. La cultura del fumetto è diventata una nicchia nella storia della religione. Nei fumetti le religioni vengono reinventate, testate e sottoposte alla prova dell’immaginario. C’è tutta una generazione di autori che nelle proprie opere ha sviluppato forme proprie di dèi e di spiritualità, di ordine e conflitto, costruzione di senso e crisi. La religione è però anche un campione di vendite. È associata al mistero, al potere, all’arcano.

No. Soltanto da una quarantina di anni nei fumetti americani supereroi come Superman, Batman o Capitan America hanno ricevuto caratteristiche religiose. È interessante il fatto che i creatori dei personaggi di allora fossero in prevalenza di origine ebraica.

I processi interpretativi della religione si sono spostati. Non sono più le chiesa a definire che cosa debba essere la religione. Ogni persona decide per se stessa. In tempi in cui i vecchi ordini vanno scomparendo i fumetti, come anche i film, la musica e la letteratura, offrono possibilità di orientamento e valori alternativi.

Perché la religione offre alle persone un margine di manovra per la fantasia. E il libero approccio alla religione nei fumetti si adatta bene al mercato delle offerte della ricerca di senso.

Prendiamo come esempio la città di Basilea: il 15 percento circa della popolazione si definisce riformata, una percentuale leggermente minore cattolica e una grande maggioranza non aderisce ad alcuna confessione. Ciò non vuol dire però che quelle persone siano areligiose. Semplicemente non è più possibile associarle chiaramente a una religione. Cercano un senso e trovano risposte in altre religioni. Un tempo lo si chiamava sincretismo: crearsi una propria visione del mondo attingendo a idee e filosofie.

Assolutamente sì. Il messaggio del cristianesimo continua a vivere nei fumetti e a volte viene trasformato. I supereroi nei fumetti americani hanno i medesimi messaggi che troviamo nella Bibbia: si tratta della lotta contro il male o del salvatore che ristabilisce l’ordine nella società. Pensiamo a Superman: salva il mondo, muore e ritorna. Il suo nome di nascita è Kal-El. È ebraico e significa “Voce di Dio”. Forse le chiese potrebbero evidenziare il contesto cristiano del fumetto e richiamare l’attenzione sui nessi con la Bibbia.

— Jürgen Mohn, studioso delle religioni ed esperto di fumetti

I fumetti possono essere utilizzati in modi diversi: o per un libero approccio alla religione o, appunto, per una narrazione fedele, per esempio di storie bibliche. In Francia sono stati compiuti tentativi di trasporre l’intera Bibbia in una serie a fumetti. Ma le vendite della serie sono andate male. Non bisogna dimenticare che si vende ciò che stimola, ciò che provoca. Le storie standard si vendono male.

Viviamo in una società aperta, che permette il confronto individuale con la religione. Ma se si pensa agli attentati contro la redazione di “Charlie Hebdo” dopo la pubblicazione delle caricature di Maometto da parte del settimanale satirico, notiamo anche che non tutte le comunità tollerano il libero approccio alla religione.

C’è il limite dell’offesa. È evidente quando le comunità religiose protestano contro la loro rappresentazione in fumetti o vignette. Il vero limite è però l’economia. Ciò che il mercato accetta dipende dai valori di una società. Attualmente in Europa siamo molto aperti. È interessante constatare che, per esempio, nei fumetti americani non appare alcuna divinità indiana. L’iconografia di tali divinità risponde a requisiti molto precisi. Una sua libera interpretazione nei fumetti darebbe adito a proteste in India.

In effetti vengono tradotti sempre più fumetti. Le culture si mescolano, lo spettro si allarga. Il genere è diventato ormai sterminato. Devo ammettere che non frequento più volentieri la sezione dei fumetti nelle librerie. Ci sono troppe proposte. Non riuscirei nemmeno più a consumarle tutte.

Lo spostamento da un processo interpretativo istituzionalizzato della religione a una libera disponibilità è un fenomeno degno di nota nella nostra società. Penso che sia stato in parte favorito anche dal protestantesimo, il quale ha promosso l’approccio individuale alla dimensione spirituale e alla Bibbia.

(da reformiert.; trad. it. G. M. Schmitt; adat. P. Tognina)